近視はなぜ起こるのか―― 眼の成長と視覚入力の深い関係 ――(原因・基礎理論編)

こんにちは、謎のブロガーMです。

今回は「近視はなぜ起こるのか?」というテーマで、近視の発症メカニズムについて書いてみたいと思います。

少し長めで、ところどころ専門的な内容も含まれますが、

「近視って結局どうして進むの?」という疑問を、できるだけ分かりやすく整理することを目指しました。

難しく感じる部分もあるかもしれませんが、どうぞご容赦ください。

近年、近視の子どもが増えています

「小学生のうちから眼鏡が必要になった」「毎年視力が下がっていると言われる」

こうした相談は、年々増えています。スマートフォンやタブレット、勉強時間の増加が原因として挙げられることも多いのですが、近視は単なる生活習慣の問題ではありません。眼の成長の仕組みと深く関係しています。

近視の本質は「眼の成長」にあります

近視の本質は、ピントが合わなくなること自体ではなく、眼(眼球)の成長のしかたにあります。

人は誰でも、生まれたときには眼の奥行きが短く、軽い遠視の状態です。これは異常ではなく、正常な発達の出発点です。

その後、体の成長とともに眼も後方へ伸び、ちょうどよい長さになると正視(遠くも近くもよく見える状態)になります。しかし、その伸びが止まらずに続くと近視となり、さらに伸び続けると強度近視になります。

つまり近視とは、眼が必要以上に後方に伸びてしまった状態なのです。

眼は「見え方」を手がかりに成長している

成長期の眼は、無秩序に大きくなっているわけではありません。

網膜に入力される視覚情報を手がかりに、眼の成長の度合いが精密に調整されています。

このとき重要なのは、網膜にどのような視覚入力が入ってくるかです。

レンズ誘発近視:ピントのずれ「ボケ像(defocus)」が眼を伸ばす

古典的な近視化の動物実験モデルとして、サル、ツパイ、ヒヨコなどを用いた研究があります。

まず、強い凹レンズを装用するレンズ誘発近視モデルについて説明します。

この実験では、

- 形は分かる

- しかし焦点が網膜の後方に結ばれる

という状態が生じ、網膜にはピントのずれたボケ像(defocus)が入力されます。

このボケ像に対して、眼は

「後方にピントが合う位置まで、眼を伸ばしたほうがよい」

と判断し、眼軸を後方へ伸ばします。

これは、近くを見る際に調節が十分に行われないことで生じる調節ラグと、本質的に同じ状況です。

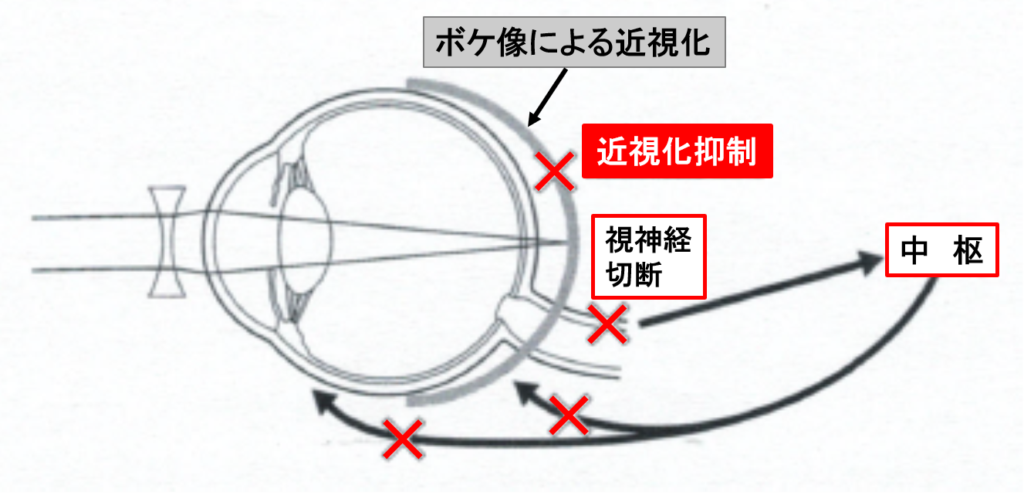

興味深いことに、レンズ誘発近視モデルでは、視神経を切断すると、多くの実験動物において近視化が抑制されることが報告されています。

これは、defocus による視覚情報が視神経を介して中枢に伝達されることが、近視化の成立に重要であることを示唆しています。

図の説明:サル、ツパイ、ヒヨコなどの実験動物に強度の凹レンズを負荷すると、焦点が網膜よりも後方になり、網膜像にボケ像が生じるため、眼の後方への成長・発達が促されて近視化が起こると考えられている。

この近視化は視神経を切断することにより抑制されるため、中枢(後頭葉の視覚中枢)が関与していることが示唆されている。

瞼縫合モデル:ボケ像ではなく「形態覚遮断」による近視化は強力

サルの瞼を縫合して閉じたままにすると、外界の形や輪郭といった情報はほとんど網膜に伝わらなくなります。一方で、光そのものは完全には遮断されず、網膜には到達します。

この状態は、

- 明るさは分かる

- しかし、ボケ像どころか形が分からない

という 形態覚遮断(form deprivation) の状態です。

ここで重要なのは、これは「ボケ像」とは異なる視覚入力であるという点です。

このような形態覚遮断状態が続くと、実験動物では眼が高度に後方へ伸び、強力な近視化が起こります。

つまり、形の情報が適切に入力されないこと自体が、眼の後方伸長を強く促すのです。

暗黒にすると、近視は起こらなくなる

しかし、瞼縫合を行っても、完全な暗闇(暗黒環境)で飼育すると結果は変わります。

- 暗黒環境では、光がほとんど網膜に届かず

- 形態情報だけでなく、光刺激そのものもほぼ存在しません

このような条件下では、少なくとも一部の霊長類モデルにおいて、眼軸の後方伸長が起こりにくくなり、近視化が抑えられることが報告されています。

重要なのは、暗黒環境では網膜に入力される視覚情報がほとんど存在しないという点です。

瞼縫合では、形の情報は得られなくても光刺激は網膜に届いており、不完全ながらも視覚入力が存在しています。

一方、暗黒環境では光刺激そのものが遮断され、網膜には視覚情報がほとんど入力されません。

この対比から分かるのは、近視化に重要なのは単に「見えないこと」ではなく、何らかの視覚入力が存在するにもかかわらず、形の情報が適切に得られない状態が続くことであるという点です。

視覚入力そのものがほとんど存在しない暗黒環境では、眼の後方伸長を促す刺激が成立しにくく、その結果として近視化は起こりにくくなります。

視神経を切断すると、近視化は抑えられる

瞼縫合による形態覚遮断モデルにおいても、視神経切断が近視化に影響を与えることが報告されていますが、その結果は動物の種類によって異なります。

霊長類では、視神経を切断することで近視化が抑えられたとする報告がある一方で、他の動物では多くの場合、視神経を切断しても近視化が抑制されない(近視化が起こる)ことが知られています。

視神経は、網膜に入力された視覚情報を中枢へ伝える通路です。

この通路を遮断すると、形態覚遮断という視覚入力が網膜に存在していても、その情報は視神経を介して中枢へ伝達されなくなります。

同様に、レンズ誘発近視モデルにおいても、defocus(ボケ像)に関する情報が中枢へ伝わる経路が遮断されることになります。

その結果、眼の後方伸長を促す中枢からの働きかけが弱まり、近視の進行が抑えられると考えられます。

この状態は、視覚情報そのものが網膜に入力されない暗黒環境と、機能的に共通する側面を持ちます。

すなわち、暗黒環境では視覚情報が網膜に入力されず、視神経切断では視覚情報が中枢に到達しないという違いはあるものの、いずれの場合も視覚情報が中枢に伝わらない点は共通しており、その結果として近視化が起きにくくなります。

しかし興味深いことに、レンズ誘発近視モデルでは、視神経を切断すると、ほとんどの実験動物において近視化は抑制されます。

一方で、形態覚遮断モデルでは刺激が非常に強いため、動物種によっては、視神経切断後も近視化が起こる場合があります。

実際に、ヒヨコやツパイでは、視神経を切断しても形態覚遮断による近視化が成立することが知られており、霊長類においても、サルの種類(たとえばアカゲザル)によっては、視神経を切断しても近視化が十分には抑制されない場合が報告されています。

すなわち、形態覚遮断は近視化を引き起こす刺激として極めて強力であり、動物の種によっては、視神経を介した中枢の関与が遮断されても、近視化が成立しうることが示唆されます。

このことは、近視化において視神経や中枢の関与が重要である一方で、形態覚遮断のような強い刺激条件下では、視覚情報が中枢に伝達されなくても、網膜から強膜に至る眼内の局所的な成長制御機構のみで近視化が生じうることを示しています。

こうした反応の違いには、動物種の差や遺伝的な素因が関与していると考えられます。

近視は「網膜―視神経―中枢」および「眼内局所機構」が関わる成長反応

近視の進行において重要な役割を果たしているのが、「強膜リモデリング(強膜再構築)」と呼ばれる現象です。

強膜は眼球の外壁を形成する組織で、本来は眼の形を保つ役割を担っています。

しかし成長期に、近視化を促す視覚刺激が持続すると、強膜の組織構造や代謝が変化し、眼球の後方が伸びやすい状態へと作り替えられていきます。

このように、近視は単に「引き伸ばされる」のではなく、視覚入力をきっかけとして、強膜では組織の分解と再合成が繰り返され、眼球の後方が伸びやすい性質へと変化することで、近視が進行すると考えられています。

以上の実験から、近視は次のような流れで起こると考えられます。

- 形態覚遮断(形が分からない)や

- ボケ像(ピントずれ)が網膜に映るといった

不適切な視覚入力が網膜に入る - その情報が、主として視神経を介して中枢に伝わる

- 中枢の関与と、網膜から強膜に至る眼内局所機構の双方を通じて、眼の後方伸長が促される

近視は、眼だけで完結する現象でも、脳だけの問題でもありません。

網膜に入力された視覚情報が、視神経を介して中枢に伝えられる経路とともに、網膜から強膜に至る眼内の局所的な成長制御機構が相互に関与して起こる、複合的な眼の成長反応と考えられています。

同じ刺激でも、結果は個体によって異なる

ただし、同じ視覚刺激が与えられても、すべての眼が同じように反応するわけではありません。

動物実験では、サルだけでなく、ヒヨコやツパイなどの近視モデルにおいても、近視化の起こりやすさや進行の程度が、動物の種類によって異なることが知られています。

さらに、同じ種類の動物であっても、個体ごとに反応は大きく異なります。

同一の視覚刺激(形態覚遮断やピントずれ)を与えても、著明な眼軸伸長を示す個体がいる一方で、ほとんど反応を示さない個体も存在します。

こうした種差や個体差の存在は、近視が

- 視覚入力や眼の使い方、光環境といった環境要因だけでなく、

- 眼の成長反応の強さを規定する遺伝的な素因(近視になりやすさ)

の影響を強く受けていることを示しています。

人においても、同じ生活環境で育っていても、兄弟や家族の間で近視の進み方が異なることは決して珍しくありません。

これは、近視が「環境か遺伝か」という単純な二者択一ではなく、環境要因と遺伝的背景が重なり合って現れる病態であることを示していると考えられます。

まとめ:近視は「成長の個人差」

近視の本質は、眼の成長にあります。

成長期の眼は、網膜に入る見え方の情報を手がかりに、眼の後方への伸び方を調整しています。

この時期に、ピントが合わない見え方や、形がはっきりしない視覚環境が続くと、

眼の後方伸長の制御が過剰になり、眼軸長が延びて近視が進行します。

ただし、その反応の強さは人それぞれで、日常の眼の使い方とともに、遺伝的ななりやすさも大きく影響します。

だからこそ近視は、「仕方がないもの」ではありません。

成長期にどのように眼を使うかを意識することで、近視の進行を抑えられる可能性がある病態なのです。

次回予告

では、近視が「眼の成長」の問題であるとしたら、なぜ現代では、これほど多くの子どもでその成長が止まらず、進み続けてしまうのでしょうか。

次回は、近くを見る時間が長くなったとき、眼の中で実際に何が起きているのかを、

調節ラグや周辺のピントずれといった視覚入力の観点から、もう一歩踏み込んで整理してみます。